我所创新药物研究中心关于肿瘤微环境智能响应PET分子探针研究获得新成果

近日,我所创新药物研究中心林建国研究员、邱玲研究员团队在中科院1区Top期刊《ACS Nano》(IF=15.881)上在线发表论文,报道了一种肿瘤微环境响应激活型智能小分子PET探针,成功实现了探针放射性信号较长时间滞留在特定的靶组织中,达到了高特异性、高灵敏度的PET显像效果,为发展新一代核素靶向诊疗分子探针提供了新的策略。

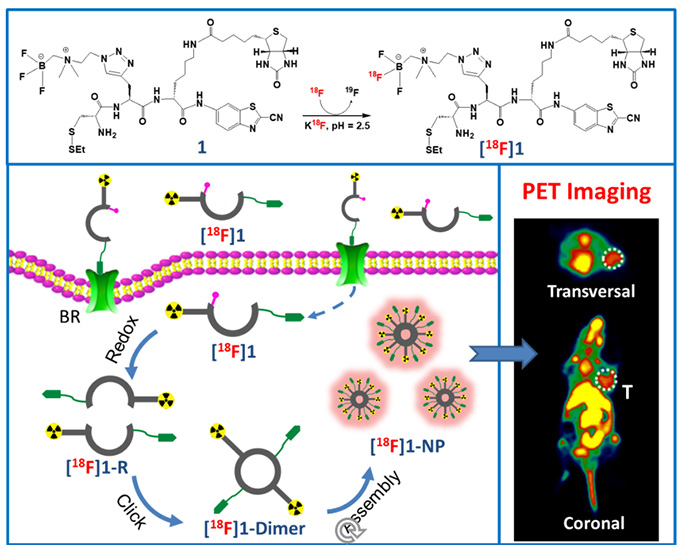

生物素受体在多种肿瘤细胞中过表达,是肿瘤诊断和治疗研究中一个重要靶点。研究人员基于2-氰基苯并噻唑与半胱氨酸(CBT-Cys)的点击缩合反应,在肿瘤微环境中通过还原、缩合进行分子间环化,并进一步通过原位自组装策略进行纳米聚集,从而增强探针在肿瘤部位的滞留效果。该探针的作用机制从理论到实验、从体外到体内得到了充分验证。

分子探针的结构及作用示意图

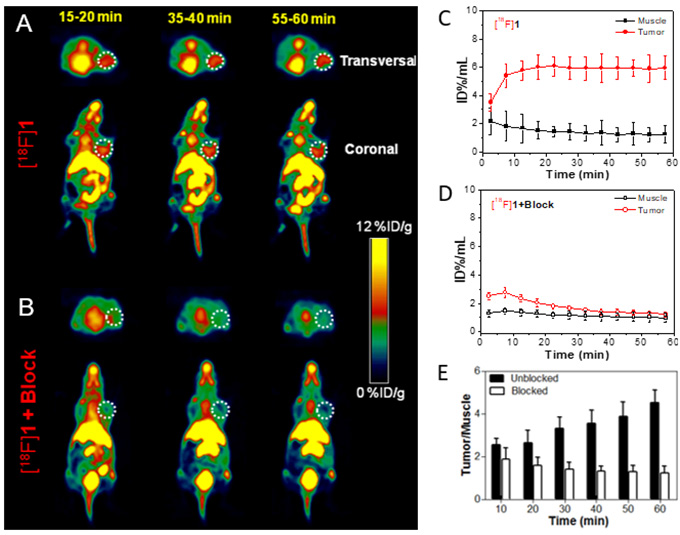

在生物素受体过表达的肺癌A549和宫颈癌Hela动物模型中,分子探针[18F]1给药15分钟后即可获得高靶本比的PET图像,60 min时肿瘤/肌肉靶本比仍大于4;而在生物素受体低表达的结肠癌HCT116荷瘤鼠中,探针[18F]1对肿瘤几乎无显像能力,说明该分子探针具有良好的特异性。对于缺失生物素靶向基团或没有还原自组装功能的对照探针[18F]1a和[18F]1b,难以在生物受体过表达的肿瘤中进行富集,说明肿瘤靶向和自组装协同策略可有效提高PET分子探针的显像效果。该策略对设计发展新一代核素靶向诊疗药物具有重要的参考价值。

生物素受体过表达肿瘤模型PET成像结果

该论文的第一作者为邱玲研究员,通讯作者林建国研究员,共同通讯作者山东大学高峰教授,李珂博士、董文艺、荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学Yann Seimbille教授、刘清竹等也对本文做出了重要贡献。

内容来源及论文链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.1c07275

栏目导航

栏目导航